核心提示:黄迎霞,南阳市卧龙区教师进修学校教务科副科长,卧龙区名师工作室副主任。作为一名从教育世家走出的女子,29年来,她扎根一线,积极投身课改,在平凡的岗位上干出了不平凡的业绩;业余,她笔耕不辍,用文字丈量生命的长度,执著行走在诗意人生的大道上。

一家五代14位教师躬身在讲堂

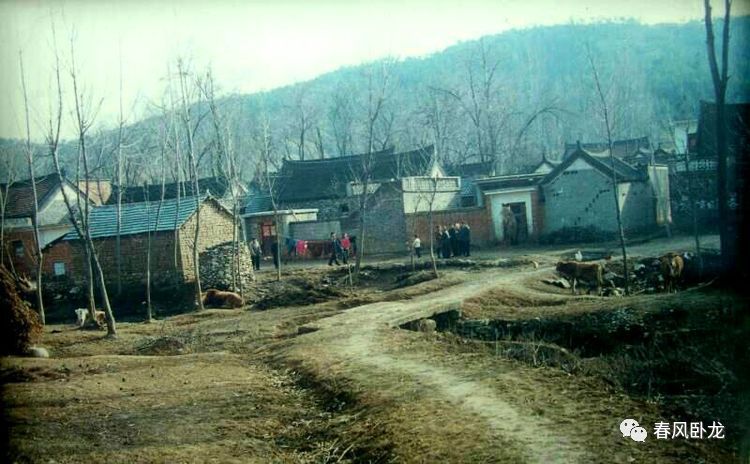

黄迎霞祖籍唐河县祁仪乡黄竹园村,黄家的教育鼻祖,是她的高祖父黄金城,因在家族同辈中排行第十,当地人称作“黄十爷”。在黄金城之前,黄家世代为农。作为晚清文人,黄金城酷爱读书,家中藏书颇丰。考上秀才后,他边苦读边在家乡设帐授徒,教学终身。

“他教书认真,为人仁厚。贫苦人家的孩子想上学,没钱交学费,他就免收学费。”关于黄金城的故事,在当地广为流传。

“受他之命,他的长子、我的曾祖父——黄增阳,离家去别处读私塾。”曾祖父的故事,也让黄迎霞颇为自豪。学业有成后,黄增阳子承父业,在家乡教私塾,后又开办初级小学,他任学董。

黄迎霞的祖父黄子瑞,堪称家族第三代教师的杰出代表。曾祖父黄增阳育有四子一女,长子黄子浚在唐河师范教过书、在镇平菩提寺当过校长,三子黄子瑞1938年在枣阳、祁仪等地教书时,加入共产党,后通过教书,掩护地下工作。

新中国成立后,黄子瑞先后任南阳女中校长、南阳师专(现南阳师范学院)副校长。

在南阳教育界,黄子为“博学和仁厚集于一身”的典范。著名诗人李季就是他在祁仪小学教过的学生。

在黄子瑞的影响下,他的五个子女都上了大学,其中4人当了教师。

黄迎霞的父亲黄凌峰是爷爷的长子,他原是工厂车间主任,因喜爱文艺,诗作屡见报端,后调到中学教语文,成绩突出。黄迎霞依然记得,过年时,学生送给父亲的挂历上,写有“恩重如山”四个大字。

在父辈的影响下,黄家第五代长门长女黄迎霞,没有悬念地当上了老师。

一个送课下乡的的课改专家

黄迎霞1990年从南阳师院中文系毕业后,被分配到在南阳市十四中任教,担任初中语文课;2012年被调入卧龙区教师进修学校。目前担任区教师进修学校教务科副科长,南阳市卧龙区名师工作室副主任。

不管是在一线教学,还是在进修学校,黄迎霞总是投身到课改中去,在全市乃至全省全国屡屡获奖。

她讲授的《小石潭记》获全国“语文教坛新星杯”大赛初中组一等奖,理论优质课获河南省说课比赛一等奖,在南阳市“新课程改革研讨会”上的示范课获市级一等奖,曾获南阳市电教优质课第一名。主持研究的规划课题两次获省级优秀成果二等奖;参与的市级课题多达10多项,均获得优秀成果一等奖。

撰写的论文多次获河南省一等奖,在《科技信息》、《作文指导报》上发表文章数篇,共获得国家级、省级、市级“优秀辅导教师”称号20余次;所带的班级两次获得省级“文明班集体”的称号。

参与编纂的《好作文是这样炼成》和《真快乐作文教学论》一书,分别由湖北教育出版社和东北师范大学出版社出版。

作为南阳市卧龙区名师工作室副主任,她曾和卧龙区名师工作室成员,多次到七里园、谢庄、石桥等11个乡镇送课下乡,参与讲课和听、评课活动,反响较好;未调到进修学校以前,作为外聘教师,从2003起,曾到镇平、淅川、唐河等地对教师进行新课程、教师教育和语文专项专题培训,均收到良好效果。

2018年8月,由全国名师工作室联盟举办,励耘在线直播,黄迎霞老师讲授统编本教材七年级上册《秋天的怀念》,被选为优质示范样板课,在北京教师中广泛推广。

她先后被评为河南省教师教育专家,河南省、市级初中语文名师,河南省中小学作文专家、名师讲师团成员,南阳市学术技术带头人,卧龙区第五届拔尖人才。

一个用文字丈量生命的长度,温暖过往和远方的女子

书香的濡染,使黄迎霞老师对生活多了份敏感和体察,作为南阳市作协会员,从19岁发表作品至今,散文、随笔、纪实文学和民间故事共约20万字,散见《教育时报》、《老照片》、《故事会》、《新聊斋》、《南阳文化江湖》(第三季)、《躬耕》等省内外报刊杂志,中篇小说《姨奶》和以祖父为原型的20万字的传记文学《人生一篇好文章》即将面世。

正像她在她自己的公众号《风中的鼓》中所说的那样“一个用文字丈量生命的长度,温暖过往和远方的女子,执著行走在诗意人生的教育工作者。”

黄迎霞作品选

女生仵静

黄迎霞

她是那样平常,平常得找不出不平常的地方;平常的眉眼,平常的个头,平常的成绩。她又是那么安静,安静得让你感觉不到她的存在,除非哪天她的座位空空的。但我能从她的眼睛里读出淡然与坚定、豁达与刚毅,甚至能和她—一个和女儿同龄的人进行深层交谈,而不局限于师生之间。

她是个苦孩子。刚接触她班就听班主任讲,她很懂事,放学后得帮妈妈捶背、聊天、做家务。我很惊讶,现在的孩子能做到这些就很不容易了,所以就有意关注她。教师节到了,学生们给我送了些小杯子、鲜花之类。有一天下课后,她在门口低低地叫我:“老师,教师节快乐!”我向门外一看,一个瘦弱又羞涩的女孩,在课间喧闹嘈杂的坏境里显得格外安静:“哦,是仵静吧!谢谢!” 可能是我一下子叫出了她的名字,她很高兴,她的礼物我诚挚地接受了。

一次月考前,她来给我请假,说那天正是***妈的“一七”,她是独生女,她得去。从她的眼睛里没有看出悲伤,只有战胜悲伤后的成熟与坚定,我点了点头,她又像安慰我似的说:“老师,没事,一上午的时间就行了,下午我就回来考试。”我说,下午不还有很多事要处理吗?她笑笑说,他们处理就行了,我能来上学。看着她坚毅的面容,我也不好再说什么,只觉得她是一个有主见有条理的人,虽然学习并不优秀,但也掩盖不住她的品质熠熠闪光。

以后在课余时间内,她总要把她写的有关回忆母亲的文章拿给我看,语言虽不太简洁,但对母亲的思念和对往事的回忆却可圈可点。有一篇《爱的记忆》,结尾写道:“妈妈,你在天堂还好吗?我想你,我知道,你一定会在天堂里注视着我,祝福着我……”读到这里,一股酸楚的感觉立即涌上心头:14岁,正是对抗母爱、对立家庭的叛逆期,而她却过早失去母爱的呵护,可能别的女孩还在撒娇,和母亲怄气,甚至摔门而去的时候,她在为减轻母亲的病痛而忙碌着,“穷人的孩子早当家”这句话是不错的,她的文章完全是饱含泪水,泪水中有脆弱,更有自强。让我觉得震惊和心痛之余,觉得她哪里是在写作,简直是把自己的心声向另一个妈妈诉说!她太孤单,太需要倾诉,倾诉14年来的甜蜜的和辛酸,而我的头顶正罩着母爱的光辉,她信任我……

出于一个母亲的细腻,我觉得,一定得和她谈一谈,为她的作文,也为她的母亲,更为她以后的成长。那天,应该是她母亲去世一个多月后,她坐在我对面,安静得像一片叶子。她的第一句话是:“这样,她就解脱了,我们也解脱了。”大大出乎我的意料:“怎么这样说自己的母亲?”我原想好安慰她的话,一切都不需要了。她表现出的和年龄不相称的冷静思考,让我一下子拉近了和她的距离。似乎我们不再是师生,而是朋友,可以平等探讨生死、生命和尊严。她娓娓地讲起了她母亲的故事,那是一个充满理性的讲述,几乎不掺杂感情色彩,有对妈妈逝去的无奈伤心,也有对未来生活的展望,更有站在超越年龄的分析。她思路缜密,语言练达,说理透彻,我成了忠实的听众,直在心里暗暗叹服,这个女孩不简单。说起爸爸以后的生活,她说,爸爸也有病,趁年轻就找个伴吧!说这些话时,她的语气很轻松。

唏嘘之余,我想到,这个世界上所有的爱,都以聚合为最终目的,只有一种爱以分离为目的,那就是父母对孩子的爱,父母真正的爱,就是让孩子尽早作为一个独立者从生命中分离出去,这种分离越早,你就能够成为一个坚强者。回到家里,我看到了挂在墙上的“缘聚”,突然想起它应该是仵静送给我的,画面主体是小姑娘正围着披肩,好像是远行,大大的无邪的眼睛,充满着对远方的期待和渴望。

是的,仵静,愿你我的缘分永生相聚,我的眼睛永远守护着你的柔弱与坚强。(此文2015年教师节前夕发表在《教育时报》上)

邂逅黄迎霞

山也濛濛,烟也濛濛。

写生的队伍向张家界进发了。濛濛细雨,加上雾沉沉的天,我的心也阴沉沉的。

找了个平坦的地方,支起画架。不远处的山峦笔直峭拔,直插云霄,很像是国画里的“斧劈皴”,横杂的石头,衰黄的野草,可能正适合我的心情。我拉开油画箱,多挤了点中铬绿、粉绿,在画布上先抹上一笔远山的色彩,我喜欢那湿湿的浓郁的风情,它会带给我无边的暇思和梦幻,那哀婉悠长的清韵,像一首如泣如诉的小诗,让我陶醉。

我停下最后一笔,眯起眼睛退后几步。

“要的就是这个味儿!”我满意地嚷了一句。

可是我不由得又睁大眼睛:在我前面不远处,就在一棵树旁,一个人正坐着专心画画。高挺的鼻梁、坚毅的下巴和专注的眼神都被阳光优雅自然地涂上点点光斑,像是天堂的颜色。

我向他走去。

宣纸上尽是些墨点,纷纷扬扬的如同下雪,画面的正前方是点点的梅,梅枝上一只鸟在小憩。那鸟画得毛茸茸、湿蓬蓬的。远处是两座青黛色的山,硕大无比的圆月在夕阳和山峰的衬托下,那只鸟显得有些孤独,也许它有一段情思,不想告诉别人,因为太珍贵的感觉只想珍藏在心底,或许不说,另一鸟也知道?画名是《夜深鸟不静》,旁边拓的是“石冰”画印。

“喜欢?”他半跪着边收拾边问,还把画靠在树下。

“是吗?”一句平平淡淡。

我抬起眼睛,与他向上看我的眼睛对视。

它宁静得像一片沉寂而深邃的黑海,有着黑色的神秘,有着凝重的肃穆,就在这眼睛缓缓转动的一瞬间,像是漆黑的夜里突然也出的流星,那与生俱来的高洁和孤独闪在纤弱秀美的眼眶里,那是那只鸟的眸子吗?我看着,如同进入梦幻般的境地,因为这一切我太熟悉又太神往。

“轰……”天上一个炸雷。

“你是那鸟吗?”我没头没脑的冒出一句。

我感觉他双肩抽搐了一下,虽然很轻。

“要下雨了!”他如梦初醒般的看着我,很快的说。

“走,我带你去个地方。”他好像突然来了兴致,果断又令人不容置疑。我被他很自信的语气感染,乐意跟他走。

“不怕?”他松开手,回头温和地笑笑看着我,我嗔怪的嘟着嘴,把头抬得很高,他笑得很响。

这时我觉得周围的一切都笼上了玫瑰色,痛苦与悲伤、邪恶与狰狞对我来说都是遥远的,我们可以度量从心灵到指尖的距离,从来没有伤害的恐惧,这种奇妙的幻觉渐渐融化在我国多失望的骨骼里,我的心变得像金子般净化,如婴儿般天真了……

我们俩谁也没有开口,我怕会了这份温馨,更怕这幻觉与我道声珍重,飘然而去。(此文为黄迎霞19岁所作,发表在南阳晚报上)