“老师,我只是帮他充值而已!”当学生用一脸无辜的语气这么说,我心里却像响起警铃──这不只是游戏,而是一场对友情、价值观与风险意识的深度考验。

当课金交易(游戏充值)进了教室

近几周,我接连处理了班上同学间的课金纠纷,同学气冲冲的说:“老师,我帮他课金(在游戏里充值),但他没给我钱!”“我的宝物已经给他很久了,但他没有给我钱!”

原来,同侪间悄悄流行起一种新型态的“帮忙”:请同学帮忙代储游戏点数。有的学生出于热心,有的出于害怕失去朋友,有的不懂拒绝,而有的,单纯因为对方开出的条件“太诱人”。

数字消费时代,在网络上消费已是常态,而玩游戏又最常遇到课金的问题这些事情不像偷窃那样明显犯法,但本质上的模糊地带,造成许多纠纷、衝突和风险,因此我想透过实境演练、对话讨论,教学生学会面对现实压力中的选择,协助他未来做出保护自己的行动。

情境剧让两难浮现

我与 AI 协作,设计了一出简短但贴近生活的情境剧《帮我一下,这把武器送你!》,剧情简单却真实(全部剧情请见最后的教学ppt):

设计简单生活情境剧,让学生透过剧情延伸思考。陈佳钏老师提供。

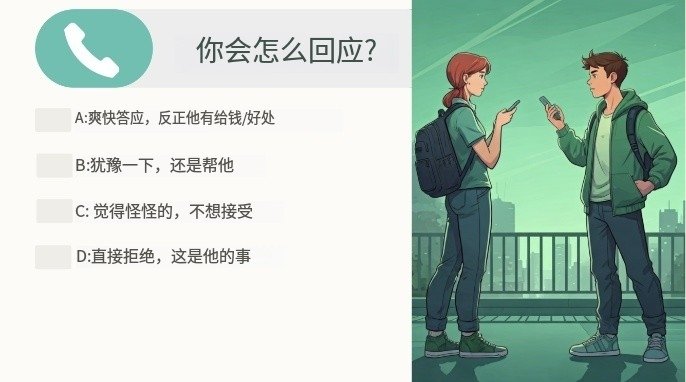

学生分组选择角色,透过小组对话进入角色短剧情境后,不仅理解朋友间相处的为难,更能同理被请託时感受的压力。扮演后,我先问扮演小敏的同学有什么感受?大多学生都反应在面对压力时十分挣扎,再问问他们最后会怎么选择,1/3 学生会直接拒绝,少数则再三犹豫后,还是选择帮忙。

划下保护友谊的界线

问完选择后,我想先让孩子们更能觉察自己的感受,想一想:到底为什么我们想帮忙?这一层探索,帮助学生更接近内心真实的挣扎,也为后续的思辨铺路。

我引导孩子思考:这些想帮忙的背后,是什么感觉在推动你?

想当“义气的朋友”

不好意思拒绝

对方一直拜託,觉得压力大

觉得只是帮一下,没关系

出乎意料的,许多孩子其实都明白这样帮忙是不对的事,几乎没有人选想当“义气的朋友”,但碍于对方一再的请託,觉得压力大,最后才会屈服于压力而选择帮忙。

因此,我进一步让他们小组讨论:你觉得小凯是真的朋友吗?真正的朋友,会让你为难吗?有的学生认为“如果拒绝后,小凯不再为难小敏就是真朋友。”有的则认为“小凯应该要先站在对方立场考量,会这样开口要求帮忙的,应该是把小敏当成工具人。”还有学生说:“虽然小凯是朋友,但可能还是先考虑自己,没有优先考量小敏可能为难。”

我鼓励学生分辨:当友情的请託让你感到压力,甚至违背自己的原则时,就需要思考──友谊的界线,应该在哪里?真正的朋友,不会强迫你做让你不安的事;而你,也有权利为自己划下界线。界线不是拒绝对方,而是保护自己,也保护彼此的友谊不被破坏。

考量现实的风险与责任

除了理解友情的界线外,另一方面,我也试图让学生进一步思考可能带来的纠纷与风险:如果真的帮忙课金了,可能会产生哪些风险或后果?最糟的状况有哪些呢?以下罗列几种常遇到的情况:

同学可能请你先课金,但事后不给钱,钱拿不回来。

同学最后没给实现承诺,答应的宝物没有给。

其他同学看到,也要求你继续帮忙,压力愈来愈大。

其他同学可能以为你“用帮人课金换宝物”,对你观感不好。

为了课金,使用个人手机或家长帐户,可能会被盗刷。

双方认知不同,各说各话,最后友情破裂、信任尽失。

被家长发现后,为了避免被骂,又说谎欺骗家长。

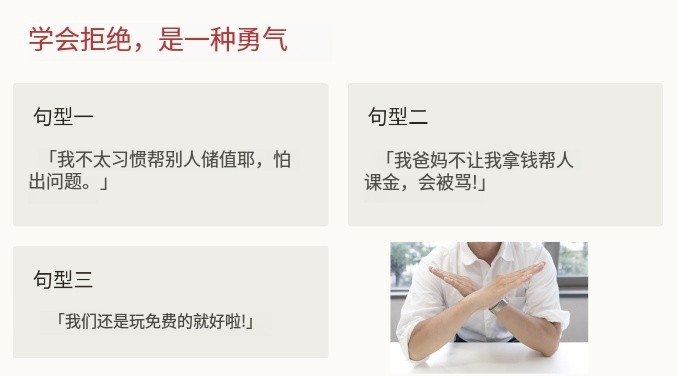

学会拒绝,是一种勇气

在看到现实的风险之后,孩子们开始发现,如果一开始拒绝就不会有后面的事发生了,于是我希望让孩子培养拒绝的勇气,让他们练习保护自己的方式,再慢慢内化成自己的价值观。

以下是常练习的句型:

孩子终究会长大,会遇到更多来自网络、同侪、社群的压力。我们无法为他们挡下所有风险,但可以透过讨论让孩子明白事情的複杂与后果,教他们如何判断对错、坚守界线、做出选择。

让我们用一次课金风波,换一次成长的契机。